Abschlussarbeiten im Media Lab | 03.08.2020

Journalismus mit Daten aus selbstgebauten Sensoren

In unserem Alltag spielen Geräusche und zuweilen auch Lärm eine wichtige Rolle. Können wir diese Gegebenheit als Datenjournalismus verarbeiten? Wie kann eine Geschichte aus Sensordaten entstehen und macht das überhaupt Sinn?

Ich bin Masterstudent an der Uni Bamberg und schreibe gerade beim Media Lab Ansbach meine Masterarbeit zum Thema Sensorjournalismus. Dabei geht es darum, wie sich kontinuierliche und einfache Lärmmessung für Jedermann ermöglichen lässt. Das Resultat soll ein Datenschatz werden, erschaffen von vielen Einzelnen, der von Journalistinnen und Journalisten zugänglich gemacht werden könnte.

Wie entsteht eine Geschichte über Daten?

Am Anfang steht immer die Idee oder eine allgemeine Forschungsfrage. Diese hängt oft damit zusammen, welche Daten bereits zur Verfügung stehen und welche Geschichten sich damit erzählen lassen. Anschließend müssen die Daten meist aufbereitet oder mit weiteren Datensätzen angereichert werden. Das ist auch wichtig für den nächsten Schritt: Die Darstellung über ein passendes Medium. So eignet sich für geographische Zusammenhänge in aller Regel eine Kartendarstellung, während andere Ergebnisse zum Beispiel besser durch Infografiken dargestellt werden können.

Woher bekommt man überhaupt solche Daten?

Übliche Quellen für journalistisch interessante Daten sind Statista oder das statistische Bundesamt. Darüber hinaus existieren Umweltdatenbanken, wie beispielsweise die vom Umweltbundesamt verwaltete Datenbank "Thru". Darüber hinaus besteht natürlich auch die Möglichkeit, selbst Daten zu erheben und zu sammeln. Solche Projekte werden allerdings aktuell von Redaktionen - insbesondere kleineren Lokalredaktionen - aufgrund des hohen Aufwands kaum selbst gestemmt und meist mit Partnern oder Dienstleistern durchgeführt.

Wo drückt der Schuh?

Das Ziel meiner Interviews, etwa mit einem Sensorjournalisten oder einer Redakteurin eines Onlinemagazins ohne Sensorerfahrung, war es, in erster Linie die Probleme und Schwierigkeiten aufzudecken, die Journalist*innen den Umgang mit Daten erschweren. Obwohl Datenjournalismus ein recht technisches Feld ist, gelten oft noch Excel und dessen Derivate als Mittel der Wahl. Hinzu kommen schwer zugängliche Datenformate wie PDF, Word-Dokumente oder undokumentierte proprietäre Datenobjekte. Zu vielen Themen existieren Daten außerdem nur bei bestimmten Behörden, die diese erst mit entsprechender Überzeugungsarbeit herausrücken. Wer also Daten selbst erheben möchte, der muss oft einen hohen zeitlichen Aufwand in Kauf nehmen.

Wie kann man helfen?

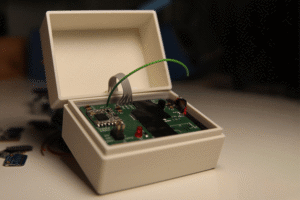

Sieht man sich die genannten Probleme an, kristallisieren sich einige Kriterien an einen Lärmsensor heraus. Wichtig ist selbstverständlich, dass erhobene Daten quantifizierbar und von Journalist*innen folglich gut verarbeitbar sind. Weil in Redaktionen meist die Zeit für eigene Projekte fehlt, empfiehlt sich außerdem, die Leserschaft in solche Unternehmungen einzubinden. Das hat neben der Ersparnis von Arbeitskraft zusätzlich den Effekt, Kontakt zwischen Journalist*innen und deren Leserschaft aufzubauen und zu halten. In Workshops, die von Redaktionen organisiert und gehalten werden, könnten Interessierte selbst an der Messung teilnehmen und somit die erzählte Geschichte mitgestalten. Dazu ist es besonders wichtig, dass die Pläne und technischen Details zum Bau der Messstation unter einer freien Lizenz öffentlich zugänglich und einfach zu befolgen sind.

Das Ende vom Lied

Eingangs stellte sich mir die Frage, ob meine Hypothesen, die ich im Rahmen meines Fellowships am Media Lab Ansbach verfolgen will, überhaupt Sinn machen. Also: Wäre für (Lokal-)Journalist*innen eine eigene Erhebung von Daten beziehungsweise ein enger Kontakt zu einer zivilgesellschaftlichen Community, die sich mit Datenerhebung beschäftigt, tatsächlich relevant? Nachdem ich die Aufzeichnungen meiner Interviews analysiert hatte, stand für mich fest: Es macht Sinn. Redaktionen und Journalist*innen wünschen sich einen engen, nachhaltigen Dialog zu ihrer Leserschaft. Diese Leserschaft zeigt sich wiederum sehr interessiert, in Projekte eingebunden zu werden und mitarbeiten zu können. Mehrmals wurde betont, dass lupenreine Messergebnisse zwar wünschenswert, aber kein K.-o.-Kriterium seien. Im Vordergrund stünden die Geschichte und die Community, die von repräsentativen Datenerhebungen gestützt werden sollten.

All diese Ergebnisse zeigen für mich, dass einer Zukunft mit mehr Sensorjournalismus — angetrieben durch Bürgerinnen und Bürger — eigentlich nichts mehr im Weg steht.

Lukas hat nun sein Basic Research Program, den ersten Teil unseres Förderprogramms für Abschlussarbeiten, abgeschlossen und kann mit seiner Masterarbeit bei uns richtig durchstarten. Wir sind gespannt, was wir noch alles Interessantes zum Thema Sensorjournalismus herausfinden dürfen!